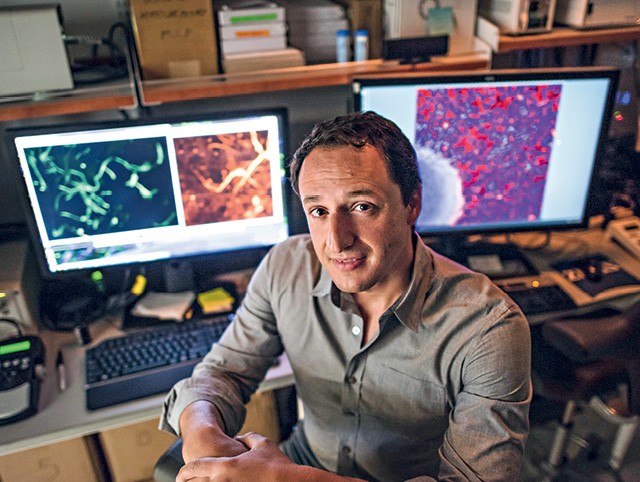

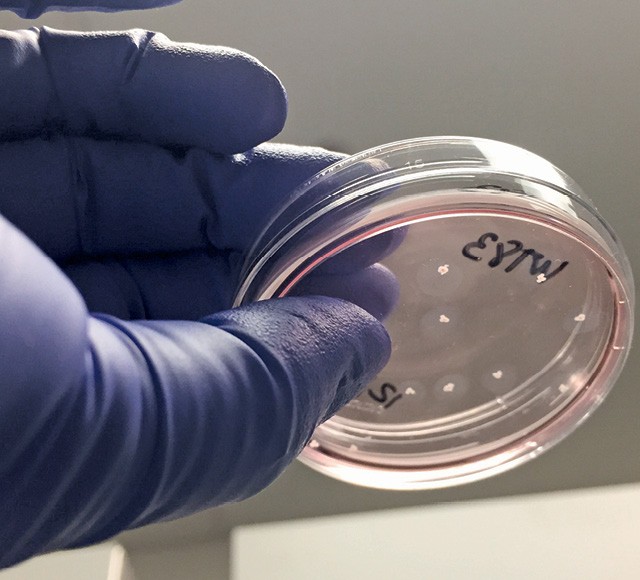

Conversar com o geneticista brasileiro Alysson Muotri equivale a achar uma fresta para espiar o futuro — e um futuro melhor. Referência nas pesquisas sobre desenvolvimento cerebral, ele “cultiva” minicérebros em seu laboratório, na Universidade da Califórnia em San Diego. Do tamanho de uma ervilha, são criados a partir de células-tronco pluripotentes, com capacidade para se transformar em quase qualquer tipo de célula. No caso das investigações de Alysson, viram um punhado de neurônios. Os minicérebros são os modelos ideais para o estudo de doenças neurológicas e como tratá-las.

Através das lentes de um microscópio, Alysson e sua equipe de 26 pesquisadores têm o privilégio de acompanhar o desenvolvimento do cérebro. “Nunca conseguimos modelar o circuito cerebral no computador”, diz o geneticista. “E isso acontece de forma majestosa.”

Os minicérebros atingem o ápice do amadurecimento nove meses depois do início de sua formação. Não vão além porque, para isso, precisariam ser irrigados com sangue. Atualmente, Alysson dispõe de 3 mil minicérebros em seu estoque. O mais velho tem dois anos e o mais jovem, duas semanas. Em 2018, conseguiu pela primeira vez deter ondas de eletroencefalografia de um deles.

Dada a complexidade de seus estudos e a abrangência de suas aplicações, o brasileiro — fundador da empresa de testes genéticos Tismoo — vê suas pesquisas cada dia mais multidisciplinares. “Tem gente de tudo quanto é área falando com a gente”, conta. “Sempre me comunico, por exemplo, com pessoas que trabalham com robótica, que não entendem nada de biologia, mas estão interessadas no que fazemos.” Para ele, que já curou um minicérebro autista, o controle das doenças neurogenéticas é apenas questão de tempo.

Em quanto tempo chegaremos à cura de doenças neurogenéticas, como o autismo?

Estamos caminhando para isso. Temos ramos de pesquisa caminhando juntos: melhora no Crispr [técnica de edição de genes], ferramentas de vetores virais, que levam alterações para dentro das células, e novas descobertas sobre o corpo humano. Já vemos casos de sucesso no uso de terapia gênica, como o tratamento aprovado para distrofia muscular. Ainda não é o cérebro, é sistema nervoso periférico, mas um dia chegaremos lá. Teremos um momento em que esse tipo de doença será coisa do passado.

Onde podemos usar a técnica de edição de genes Crispr e quão perto estamos disso se transformar em realidade?

Essa técnica não está perfeita para uso clínico. Quando se faz a edição de um pedaço do DNA, a ferramenta erroneamente muda outros pedaços. Usamos Crispr, porém, como ferramenta básica de pesquisa, em testes de conceitos de terapia gênica e edição genética para doenças. Criamos um minicérebro com uma determinada doença genética e usamos Crispr para corrigir essa mutação. Usamos para criar modelos de doenças — como para criar em laboratório uma mutação em um gene que causa uma síndrome rara, difícil de encontrar em pacientes. No autismo, são mais de mil genes que podem sofrer alterações que convergem para um quadro clínico semelhante, com impacto na sociabilidade e na linguagem. Criamos mutações em uma mesma célula para entender como minicérebros se desenvolvem com as diferentes mutações. O Crispr nos permite olhar para o passado e para o futuro.

Para o passado?

Usamos para entender a evolução. Os Neandertais são a espécie mais próxima do humano da qual se tem informação genética. Um de nossos experimentos foi “neandertalizar” uma célula humana e avaliar as alterações que levaram ao desenvolvimento do cérebro humano moderno. Com esse trabalho, descobrimos que o cérebro neandertal tem um desenvolvimento neural semelhante ao do cérebro autista. Talvez os neandertais tivessem deficiências na comunicação e não usassem a linguagem de forma eficiente como nós. Isso é olhar o passado.

E o futuro?

Um de nossos projetos é identificar as regiões do genoma humano que estão em constante pressão seletiva, que evoluem rapidamente. Usamos Crispr para criar variantes que ainda não existem nas populações modernas. Será que somos capazes de criar um cérebro com mais capacidade de memória ou com mais poder de processamento do que o humano moderno? E se pudermos criar um cérebro mais resistente ao Alzheimer? São questões da evolução futurista, que podemos prever com o uso dos minicérebros combinados com Crispr. Se eu falar que essa alteração protege o seu filho de Alzheimer, você se interessaria ou não? Eu acho que a maior parte das pessoas diria que sim.

A técnica será precisa o suficiente para realizar esse tipo de edição genética?

Acredito que sim. Acho que chegará o momento em que ela será precisa a ponto de fazer uma mudança em uma única base, uma única letrinha do DNA. Então, estaremos prontos para a clínica. Já fazemos isso em outros organismos, é possível editar o genoma de um tomate. Mas a questão é: vamos querer incorporar mudanças no pool genético humano?

A sociedade está pronta para avanços desse tipo?

Estou na área de células-tronco faz tempo e vi episódios em que a sociedade foi pega de surpresa, como na clonagem da ovelha Dolly. “Clonaram uma ovelha! E agora?” As pessoas se perguntavam se o próximo passo seria clonar um humano. Teve até novela! [O Clone, de 2001, da TV Globo.] Acredito que houve um erro dos cientistas que não trabalharam para educar a sociedade sobre essa tecnologia. A edição genética desperta interesse, mas menor do que deveria ser. Temos de fazer com que todos entendam como funciona e o que pode ser feito com essa tecnologia. Um dia nos perguntaremos: “Uma alteração genética pode fazer a humanidade ser imune a determinadas doenças, como a aids. Vamos fazer?”.

Seria uma decisão coletiva, então?

Sim. Como acontece com qualquer tecnologia de ponta, teremos de discutir seu lado ruim também. O interesse comercial em torno do avião era enorme, mas ele também foi usado para a guerra. Alguém pode tentar uma arma biológica com essas novas ferramentas? Acho que pode acontecer. Podemos optar por mecanismos de vigilância pela comunidade científica ou no regulamento bem definido sobre até onde essas experiências podem ir.

Compreender melhor o cérebro pode trazer vantagens para fora do campo biológico?

Uma das principais técnicas de desenvolvimento de inteligência artificial é por machine learning: treinar máquinas com bases de dados. Você pode ensinar o que é um semáforo a um computador ao mostrar muitas imagens de semáforos. Mas a verdade é que as máquinas não aprendem sozinhas. Vemos que minicérebros aprendem. Eles têm, como chamamos na neurociência, plasticidade neural. Nosso cérebro se adapta rapidamente ao ambiente social e gostaríamos de entender como esse ajuste é feito. Temos um experimento no qual transmitimos sinais elétricos de um minicérebro orgânico para um robô que explora um ambiente. Toda vez que ele erra ou encontra obstáculos, recebe um estímulo que indica que ele terá de voltar ou contornar. Nosso cérebro faz isso em milissegundos. Entender como o cérebro reage pode levar ao desenvolvimento de uma I.A. usando as regras da biologia orgânica. Tem muita gente interessada nisso, como Google e empresas de tecnologia que enxergam um limite no desenvolvimento de I.A.

Podemos chegar a um nível de compreensão do cérebro que possibilitaria a reprodução da consciência?

Eu ouço essa pergunta direto. Lembra a história do filme 2001, [de 1968], do robô que fica consciente e quer controlar humanos? Hoje, nossa dificuldade é saber se o minicérebro está consciente. Não temos um experimento que comprove. Muitas pessoas perguntam o que é a consciência em si — algumas chamam de atenção, outras de autoconhecimento. Hoje, achamos que a comprovação de consciência seria por exclusão: um ser consciente faria isso ou faria aquilo. Eu não saberia avaliar se os minicérebros que temos têm algum nível de consciência, e conseguimos mantê-los vivos por dois anos. O máximo que posso fazer é olhar para as redes neurais. Esses minicérebros produzem oscilações neurais semelhantes às de um bebê recém-nascido. Aí eu pergunto: um bebê recém-nascido é consciente? Acho que não. Ele é totalmente dependente de alguém. Um adulto não tem memória de quando era recém-nascido. Mas o bebê entende o ambiente e responde a estímulos. Se a mãe sorri, ele sorri — o cérebro fica cheio de dopamina. Queremos imitar isso em laboratório, estimular essa rede neural nesse estágio para ver se conseguimos amadurecê-la a ponto de achar que a consciência pode estar lá. Quando esse dia chegar, espero ter desenhado um experimento bom o suficiente para comprovar se a consciência existe ou não.

Por que é importante entendermos a consciência?

Algumas questões são importantes. De onde ela vem? Acho fundamental compreender. Por isso, estudamos também a evolução. Em algum momento do processo evolutivo, nosso nível de consciência se diferenciou do de outros animais. Duas coisas aconteceram durante a evolução humana. O primeiro evento é o da consciência da morte: sabemos que vamos morrer. Mas é possível que outros animais tenham essa consciência. Um chimpanzé não pula de um penhasco, porque deve entender que pode se machucar ou morrer. Até que aconteceu, para os humanos, um segundo ato evolucionário: a negação da própria morte. Humanos modernos têm consciência da morte, mas a negam diariamente. Isso foi essencial para a humanidade avançar. Fazemos coisas impensáveis no reino animal. Para vir de casa ao trabalho, peguei uma highway e viajei a 130 km/h. É um risco absurdo você entrar em uma máquina de metal e andar nessa velocidade. Nenhum outro animal faria isso. Mas nós, humanos, fazemos porque pensamos: acidentes acontecem, mas não comigo. Negamos essa possibilidade o tempo todo. A consciência humana é diferente da consciência de outros animais. Para mim, é uma questão de nos conhecer como espécie.

Plugar minicérebros em plataformas robóticas ou integrar o corpo a hardware pode mudar nossa percepção de humanidade?

Acredito que, em um primeiro momento do desenvolvimento de entidades conscientes, conectadas a máquinas que conseguem interagir, vamos acabar concedendo direitos a essa entidade. Da mesma forma que um recém-nascido, mesmo sem consciência, tem os direitos de uma pessoa. Essas entidades conectadas a robôs que diferenciam o ambiente e passam a ter consciência podem ter direitos também. Seria interessante ter de conviver com uma espécie gerada por nós mesmos. Vamos fazer isso para nos entender como espécie, para evoluir cientificamente e criar um mundo melhor. Mas como lidaremos com isso? Escravizaríamos essa espécie ou a respeitaríamos de igual para igual? A história humana não é nada bonita nesse sentido. Como isso vai evoluir, por enquanto, deixo para os escritores de ficção científica.

Recentemente, o cientista chinês He Jiankui disse ter criado os primeiros bebês modificados geneticamente. O que você achou?

Ele não usou a tecnologia melhorada. Essa alterações “off targets” no genoma podem causar doenças ainda não previstas, como câncer na idade adulta. Além disso, temos a questão das alterações genéticas transmitidas pelas células germinativas. Os bebês chineses carregam essas mutações — no esperma dos meninos e nos óvulos das meninas. Futuros filhos desses bebês também carregarão essas alterações — e seus eventuais efeitos indesejados. É por isso que esse tipo de edição genética em embrião humano é proibida nos Estados Unidos. À medida que resolvermos as questões experimentais, a parte ética também vai mudando e, eventualmente, o procedimento entrará para a prática clínica, nos casos mais graves. Toda tecnologia de ponta passa por um momento crítico. Na década de 50, a eficácia do transplante de células-tronco para tratar doenças do sangue era de 3%, e muitos pacientes morriam durante o procedimento. Hoje, a eficácia é de cerca de 90%, com resultados raramente letais. O mesmo aconteceu, por exemplo, com transplante de órgãos e fertilização in vitro. Existe um custo a ser calculado na implementação de qualquer procedimento médico. Por isso, fazemos testes pré-clínicos. Na década de 90, um garoto morreu ao participar de um ensaio clínico para terapia gênica, com o uso de vírus como vetor do gene modificado. Esse incidente atrasou a ciência por mais de uma década, e somente agora sabemos como controlar melhor os vetores virais usados nesse tipo de terapia.